Примеры ролевых игр

Процесс прекращается, когда значения Тj , округленные до десятых, перестанут изменяться. Далее на доске графически изображается процесс последовательных усреднений.

Можно предложить учащимся самостоятельно построить ломаные, изображающие приближения, для случая других начальных значений, например, для своего варианта.

Обобщающие вопросы:

1. На основании какого общего закона физики выведены уравнения для температур слоев? (Закон сохранения энергии.)

2. Зависит ли результат от начальных значений? (Нет.)

3. Зависит ли результат от порядка работы процессоров? (Нет.)

4. Изменится ли результат, если один из процессоров один раз ошибся? (Нет, можно принять это распределение за начальное.)

5. Можно ли соседу забрать у процессора его старое значение в то время, когда он вычисляет новое? (Можно.)

6. Каким будет решение, если температура снаружи тоже 20°С ? (Температура в стене будет постоянна и равна 20°С.)

7. Как решать эту задачу на обычной ЭВМ с одним процессором? (Последовательно обходить и усреднять значения.)

8. Каким будет алгоритм одной итерации?

(НЦ для I от 1 до 4

T[i]:=(T[i-l] +T[i+ 1]) /2

КЦ)

(Эта информация только для учителя — итерационный метод Зейделя описан в учебниках по численным методам.)

Заметим: процесс усреднений напоминает реальный процесс прогрева начально холодной стены (в доме затопили печь).

Теперь учитель может рассказать о том, что реальные конструкции — доменные печи, реакторы, двигатели рассчитываются подобным же образом, только разбиение идет не на слои, а на кубики, и число их (и неизвестных T[i]) может достигать десятков тысяч. Ведутся работы по созданию ЭВМ, в которой будет 65536 процессоров.

Эта простая, хотя и несколько непривычная задача заслуживает того, чтобы ее рассмотреть в темах “Применение ЭВМ”, “Информационные модели”, “Устройство ЭВМ” или просто для “спасения” урока в компьютерном классе, если пропало напряжение в сети.

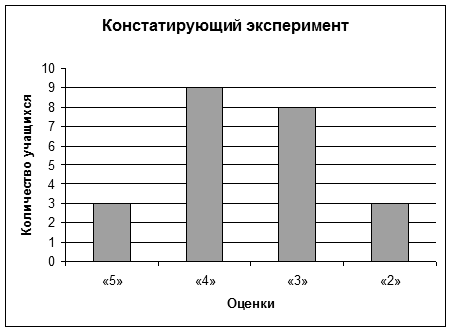

Целью констатирующего эксперимента являлось определение базовых знаний учащихся по устройству компьютера и системам счисления. Выбор данного программного обеспечения было определено программой обучения информатике. Для этого я подготовила и провела проверочный тест.

Анализ ответов учащихся показали следующие результаты, занесенные в таблицу 1 и отраженные на диаграмме 1.

Таблица 1.

|

кол. уч. |

«5» |

«4» |

«3» |

«2» |

% качества |

% успеваемости |

средний балл |

|

23 |

3 |

9 |

8 |

3 |

52,2 |

86,9 |

3,5 |

Диаграмма 1

После анализа результатов констатирующего эксперимента и определив цели и задачи дальнейшей работы, я приступила к формирующему эксперименту.

Целью формирующего эксперимента являлось активизация познавательной и мыслительной деятельности учащихся на уроках информатики посредством использования уроков с игровой компонентой.

На этапе формирующий эксперимент я провела цикл уроков по темам «Системы счисления и Кодирование информации». По окончанию формирующего эксперимента я приступила к контрольному эксперименту.

Целью контрольного эксперимента являлось проверка и подтверждение гипотезы, выдвинутой в начале дипломной работы, а также проверка результатов полученных после формирующего эксперимент и их сравнение с контрольными результатами. На этом этапе я провела контрольное тестирование по теме: «Системы счисления и кодирование информации». Полученные результаты занесены в таблицу 2 и отражены на диаграмме 2.

Таблица 2.

|

кол. уч. |

«5» |

«4» |

«3» |

«2» |

% качества |

% успеваемости |

средний балл |

|

23 |

6 |

14 |

3 |

0 |

87 |

100% |

4,2 |

Читайте также:

Организация творческих занятий по предмету «Человек и мир»

При организации творческих занятий по предмету «Человек и мир» учитель должен осознавать, что ученик работает на высоком уровне (творческом, продуктивном), который предполагает: свободное оперирование программным учебным материалом с использованием сведений из других учебных курсов, из прочитанной ...

Методика изучения табличных случаев умножения и деления

Тема «Умножение и деление чисел в пределах 100» является одной из основных тем начального курса математики. Изучается она во 2-м и 3-м классе. Знанию таблицы умножения всегда придавали большое значение. Современная методика требует, чтобы дети не только знали таблицу умножения, но и поняли принципы ...

Воспитательный

потенциал семьи

Среди разнообразных функций семьи первостепенное значение, бесспорно, имеет воспитание подрастающего поколения. Эта функция пронизывает всю жизнь семьи и связана со всеми аспектами ее деятельности. Однако практика семейного воспитания показывает, что оно не всегда бывает «качественным» в силу того, ...

Актуальное на сайте

- Главная

- Методики воспитательной работы

- Основы педагогической деятельности

- Технико-педагогическая эффективность

- Деловая игра в обучении

- Воспитание толерантности

- Лекция как активная форма обучения

- Современное образование