Основные направления изучения линии уравнений в школьном курсе алгебры

Характеризуя уравнение, нужно учитывать разные стороны этого понятия. Уравнение представляет собой некоторую запись, составленную по определенным правилам (синтаксический подход). Заменяя в записи буквы (переменные) конкретными числами, переходят к верным или неверным равенствам (логический подход). Стоящие в левой и правой частях уравнения, выражения задают функции, значения которых связаны знаком "=" (функциональный подход). Действия над уравнениями производятся по некоторым правилам (операционный подход). Задание "решить уравнение" предполагает отыскание всех его корней (целевой подход).

На практике понятие уравнения может быть введено посредством выделения его в результате решения задач алгебраическим методом. В этом случае существенным является подход к понятию уравнения, при котором уравнение представляет косвенную форму задания некоторого неизвестного числа, имеющего в соответствии с сюжетом конкретную математическую интерпретацию (модельный подход). Указанный способ введения понятия уравнения соответствует прикладному аспекту понятия уравнения, отраженному в следующем определении: "Равенство, содержащее неизвестное число, обозначенное буквой, называется уравнением. Корнем уравнения называется то значение неизвестного, при котором уравнение обращается в верное равенство".

Существует другой вариант определения уравнения: "Равенство с переменной называется уравнением. Значение переменной, при котором равенство переменной обращается в верное числовое равенство, называется корнем уравнения". Это определение характеризует уравнение как предикат особого вида, а корень уравнения - число из множества истинности этого предиката. Термин "уравнение" несет в себе признаки знакового компонента, а термин "корень уравнения" учитывает смысловой компонент.

Можно встретить и третий вариант определения, роль которого проявляется при изучении графического метода решения уравнений: "Уравнение - это равенство двух функций".

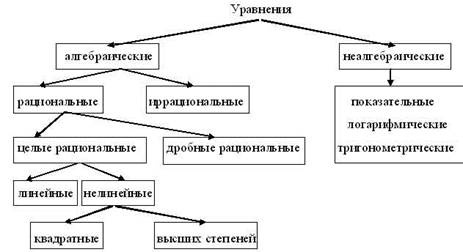

Классификация уравнений тесно связана с конкретными функциями, изучаемыми в школьном курсе математики. В соответствии с этим в школьном курсе алгебры выделяются определенные виды уравнений:

В отношении формирования понятия равносильности и его применения учебные пособия можно разделить на две группы. К первой относятся те пособия, в которых использовании е равносильных преобразований явно основано на введении и изучении понятия равносильности; ко второй - те, в которых применение равносильных преобразований предшествует определению понятия равносильности [9,102].

Методика работы над понятием при указанных подходах существенно отличается.

В школьном курсе математики можно выделить три этапа, связанных с рассмотрением этого вопроса.

Во-первых, в начальном курсе математики и в начале изучения алгебры решаются простейшие модели. Используемые преобразования получают индуктивное обоснование. По мере накопления опыта индуктивные рассуждения чаще заменяются такими, где равносильность используется, но сам термин не вводится.

Во-вторых, выделяется понятие равносильности и сопоставляется его теоретическое содержание с правилами преобразований, которые выводятся на его основе.

В-третьих, на основе понятия равносильности происходит развертывание и общей теории, и теории отдельных классов уравнений. Это характерно для старших классов при изучении курса "Алгебры и начала анализа", а также имеет место и в начальной школе в классах углубленного изучения математики [17,172].

Читайте также:

Введение понятий вектор, матрица

Пусть дан вектор на координатной плоскости. Как его можно записать? (Координатами (х,у).) А в пространстве? (x,y,z)А в каком пространстве живем мы? (4, (x,y,z,t)). Пара чисел (x,y) называется двухмерным вектором, тройка чисел (x,y,z) - трехмерным, (x,y,z,t)- четырехмерным. Их вводят для краткости з ...

Методика организации и проведения опытно-экспериментальной

работы

В начальной школе проводится исследование, посвященное проблеме лидерства в младшем школьном возрасте. Опытно – экспериментальное исследование проводится в 4 классах, наполняемость классов- 4 «А» – 21 учащийся, 4 «Б» – 23 учащихся. 4 «А» класс является экспериментальным и работает по системе развив ...

Отражение в пейзаже пространственных отношений

предметов

У большинства умственно отсталых детей отмечаются резкие нарушения пространственной ориентировки и пространственных представлений. Характерные для умственно отсталого ребенка недостатки находят свое выражение и в изобразительной деятельности. В процессе занятий рисованием перед учеником встают неск ...

Актуальное на сайте

- Главная

- Методики воспитательной работы

- Основы педагогической деятельности

- Технико-педагогическая эффективность

- Деловая игра в обучении

- Воспитание толерантности

- Лекция как активная форма обучения

- Современное образование